第三只眼睛——海外著名诗人严力、梅丹理、李笠专访 |

[size=-1] |

作者:李天靖 发布时间:2007-06-28 [/td] |

最新诗歌理论 |

弯道加速——近20年新诗的非诗学概述 (李日月) 让诗歌飞!——序《一江春水》 (时东兵) 口吐暴戾之气的诗人 (梦亦非) 罗伯特·勃朗宁的诗歌及其在中国的翻译 作者黄福海 (黄福海) 往返于城乡之间的燕子 (李天靖) 臧棣:浪漫主义衰变为神棍 (梦亦非) 诗歌的有效性可能——读湖北青蛙 (冰马 ) |

论坛作品选读 |

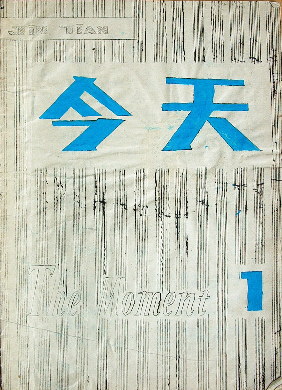

在中国新诗90周年之际,本刊记者就“中国现代诗”、“天问公约”、“海外诗坛”,及个人的艺术经历等问题,采访了海外诗人严力、梅丹理、李笠。  诗人、画家严力专访 严力简介1954年出生于北京。1973年开始诗歌创作,1979年开始绘画创作。1979年参加民间艺术团体“星星画会”,同时参与民刊“今天”的诗歌发表及活动。1984年在上海人民公园展室首次举办个人画展,是最早在国内举办的前卫个人画展。1985年夏留学美国纽约,1987年在纽约创办“一行”诗歌艺术团体,并出版“一行”诗歌艺术季刊。画作曾被博物馆、美术馆以及世界许多地方的个人收藏家收藏。同时,诗歌作品被翻译成多种文字。 关于中国现代诗严力说:“关于现代诗,应从现代开始。生活现代化了,诗歌必须现代化,要跟着生活走。上世纪30年代,上海有火车、轮船、有洋货,这就是现代生活,诗歌跳出五言、七绝的限制,也就是从讲究形式的条条框框里跳出来,现在看起来,确实还是沙发比较舒服,打破限制也就是一种现代意义。从词汇、形式、体制、哲学思考等几个层面上看,内容上包含对人权、民主的看法,也是近几十年来的现代诗之一种。从宏观上看,地球只有一个,任何民族的人在一起都可以生孩子,人类是个大家族,就是现代;这样来思考问题,超越人种、宗教、历史的局限,就是现代;耶稣、释迦牟尼、默罕默德,三大宗教说人类是一家,就很现代。而他们的教民没听教主的话,相互打得很厉害,就不现代。” “现代诗现在面临物质生活对精神生活的极大冲击,整个现代社会走向器官享受的潮流,加上人们认识上的误区,认为法制健全之后,就不需要自我道德的培养了,只要遵守法律就是一个有道德的人了,但是别忘了,个人化的修养是无止境的,法律所能惩罚的还是很有限的,如果仅仅从遵守法律来衡量一个人的文明程度就太简单、太表面化了。” 关于《今天》程光炜在《当代中国诗歌》一文中说:“《今日》杂志的创刊,标志着当代中国诗歌的开始。”严力说:“《今天》创刊于1978年12月,在那年秋天开始酝酿的,北岛、芒克告诉了我。在同一个月对1976年的‘四五运动’进行了平反。北京还出现了西单民主墙,国内民主思想显得很活跃,很多民间刊物相继出现。1980年底由于反自由化倾向,民主墙与民刊都被取缔。《今天》出了9期,于1980年8月停刊,停刊后于1980年9月又办起了《今天文学研究会》,出了3期,也于1981年初停刊。直到1990年,《今天》又在欧洲瑞典复刊,北岛、万之为主编。《今天》现为季刊,在海外出版发行。” “60年代末和70年代初在北京,十五六岁到二十几岁的一些年轻人开始私下交往并有一些文学艺术创作。我是在1969年看到食指写于1968年的《相信未来》的手抄本的。1970年我从父母所在的湖南衡东五七干校回北京后认识芒克的,他那时已开始写诗。芒克从插队的白洋淀回北京,我们几个与一些私下搞文学艺术的人在一起。我在1973至1978年间,写了不少的诗,现存十七、八本厚厚一摞的手稿,后来只修改过其中一小部分,大部分还是当时的样子,我想以后有机会再整理。”严力强调说,“那时人们因感情或者对一些问题的看法不能表达,就写日记,或者写诗,诗应该是更好的选择,因为它可以被处理得含蓄,再加上一些拐弯抹角的技巧,谁都怕太直接而被整治,这也就是所谓的晦涩、朦胧,也就在情理之中。” 关于《一行》严力说,《一行》是他于1987年5月在纽约创办了海外第一家中文诗歌季刊。《一行》有着‘诗,一行行写;人,一行行人’的意思。《一行》从1987至1995年是活跃时期;1995年以后每年出一本,一共出了25期,再加上国内人士组织出版的一些《周年纪念集》,加起来有32期。当时办刊资金由海外成员每人每一期出50—100美金。《一行》每期给大陆诗人赠寄400本,邮资由纽约佩斯大学东亚系赞助。 《一行》发表过诗歌的诗人有:梁晓明、伊沙、莫非、于坚、西川、孟浪、默默、柏华、陈东东、王家新、顾城、张真、江河、欧阳江河、郑单衣、肖沉、海上、傅维、芒克、刘自立、徐江、李笠、桑克、雪迪、王小妮、多多、吕德安、韩东、杨春光、古冈、曾宏、杨克等四百多人;发表过西方诗歌的诗人:布罗德斯基、德列克·沃尔科特、布考斯基、爱伦·金斯堡、米沃什、默温、加里·斯耐德、聶鲁达、马库斯·胡伯、巴勃·迪伦、叶普图申科、安德烈·普鲁东等。 《一行》于2000年停刊。 它真实记录了从1985—1995中国现代诗的民间创作历程和文本。 关于“天问诗歌公约”严力认为:“‘天问诗歌公约’提出的出发点肯定是好的,想提醒诗人要自律、自省,其实真正的诗人心里都明白,这是必须具有的一种品质。但未签字的诗人并不表示他未做到这些。当我们阅读一个诗人(在世的)的诗歌时,与他(她)的行为放在一起阅读,然后有一个判断。严格意义上讲,诗人的行为更能接近他的真实,而其诗歌中的理想及人格是他要去努力接近的东西,这是最必然的过程。” “有的人诗写得很漂亮,却是人格分裂的写作。这个情况在中国甚至在世界范围里都是严重的。所以有人提出‘诗歌公约’,从积极的意义上讲这是对人格分裂写作的一种谴责。但是我认为,更好的谴责还是写比较具体的文章。诗歌公约有点口号化,有点像媒体喜欢用的标题式的文字方式。” 严力还说,“关于我的写作,当然不会先定一些标准,然后再去写,因为标准早在心里成型了。有人说他们是不是有炒作的嫌疑?我说不能揣测。诗人的自律、反省我都赞同;我不反对每个人都可以发表自己对汉诗的看法。‘关于传统是血的看法’,我认为现代诗歌精神与古典诗歌情操应该是一致的,那就是提高、完善个人的文明程度、反省自己的行为,因此它们都有审美、教化的功能。” 关于“盘峰争论”严力说:“这其实就是中国的话语权问题。知识分子写作也许是针对独立知识分子写作而提出的,如果学术研究圆滑,也不能算是独立的知识分子写作;民间相对自由点,因此比较谁更纯粹是可笑的。另外,民间在写作语言上的探索多于对社会现象的描述与评判。近几年争论近几年已不明显了,因为90%以上现代派的好诗出在民间。几种不同版本的年度诗歌编选本上,大部分是民间的诗人。因为经济利益与诗歌难以挂钩,所以,现代诗歌创作应该说更为自由和具有胆识。” 美国诗人、翻译家梅丹理专访 梅丹理 简介 Denis Mair 梅丹理,美国诗人、中英文翻译者,俄亥俄州立大学中文硕士。译作包括冯友兰的《三松堂自序》(夏威夷大学出版社)、真华法师的《参学琐谭》(纽约州立大学出版社)、及王蒙的中篇小说选(北京外文出版社)。他是哥伦比亚大学出版社出版的台湾新诗选本 Frontier Taiwan 的翻译者之一。他的英文诗集《Man Cut in Wood》由洛杉矶当代山谷出版社出版。他写的有关《周易》的英文文章贴在个人站点:www.yijingpoetics.net 美国诗人、翻译家梅丹理对中国文化情由独衷。他于1986—1989年在中国北京外文局工作了三年;2005年与2006年短期访问了几个月;这一次可能会长一些,他想更深入地考察以便译介一些中国现代诗。 关于中国现代诗 梅丹理说:“中国现代诗歌发展至今已很多年了,数量之多,我不可能像用母语那样的速度来阅读,只能抽样地翻译一些,凭语境感觉及缘分来选择翻译对象。” “我更敏感地看中国现代诗歌是从上世纪80年代开始的。现代诗歌是以语言的突破为本质,在1986—1989年,我接触到的一些中国现代诗歌在语言上具有异于美国诗歌的丰富意象与表达空间。我觉得诗人在语言上的突破,是诗人的天职。” 他认为,“诗人的语言艺术要有抵抗水土流失的作用,不能失去植被;在极端变化的现代物质生活的冲击下,人类的思想植被有利于文化土壤的稳定。” “现代人重视表演,熟悉更多的技能。物质在前进,人类思想要相适应,而现代性作为一种表演欲,形式上搞得很到家,却不是心灵的自然流露。艺术评论家尹吉男的《后娘主义》讲到现代人表演欲及冲动,把某一种风格学到家,有跟风的倾向,这种表演欲往往改变诗人、艺术家的心性。其实中国有深厚的文化,自己完全可以拿出与自己相适应的稳定的东西,不是靠一个模式。” “我很难放下中国古典诗歌,说起我自己创作的《草坪精灵》的诗来,是形容生命处于语言领域里的一种状态,中国作为一种文化空间,存在着一种生命力,我把其比喻为地方精灵。佛教有庄严国土的观念,其实这就是以觉者的眼睛看待当下的环境,我认为在中国,诗歌一直在做这个工作。我也很喜欢《周易》,但是,作为现代人追究这个古董是一个暧昧的角落。在《左传》里面有一次用到一个周字,其实是稠字的假借,所以《周易》的“周”有可能就是形容一种稠密的状态,《周易》确实是一种稠密的意象汇聚地,它与诗歌总是沾亲带故的。” 说起现代诗,梅丹理还说,“中国的现代诗,我认为纪弦、洛夫、痖弦、管管起到了一定的启蒙作用,他们使用现代手法,将激情转换,呈现出超现实主义的新诗歌语言,意象独特,使人的畅想有一个层次递增的感觉,又不脱离人们的日常方式。” 关于美国诗坛 梅丹理饶有兴趣地谈起美国诗坛的情况。 旧金山市曾由市政府选出了一位荣誉诗人Jack Hirschman,他是老左派。在保守势力抬头的时代,使他讲的东西不受注意,就像博物馆里的生物标本。他代表自由主义的理想,只能在文字里过过瘾,不能真正起作用。 新泽西州也曾有一个真正的激进派人物Amri Baraka,是州议会推选出的桂冠诗人,因讲话太激进,两年后又被开除,这是很奇怪的事!美国诗歌界也有它的丑闻,有一个诗歌团体American Academy of Poets美国诗人学院(协会)成立至今快一百年了,自称代表美国的诗歌主流,每年评选诗人,颁发一个诗歌奖,有人写文章抨击他们从来没有给黑人诗人颁过奖项。 但也有很好的现象,旧金山有一个很热闹的农家菜市场,不少有机食品的生产者在那里设摊,常有负责社区的驻场诗人主持文艺节目,有音乐会和朗诵会的客串。驻场诗人的地位比较高,把一些边远地区的文化活动落实在一个社区里,做一件实事。其他很多城市都有类似的文学活动中心,这些文化活动场所虽然是民间的,但能得到一些政府或企业的款项支持。 西雅图西北部曾有个诗人Richarl Hugo,他的诗歌有很浓厚的西北地区的特色,他于上世纪五、六十年代,在华盛顿州大学第一个办了个文学创作班,他去世后以他的名字创办了一个活动中心,有很多来访诗人前来朗诵、演讲,至今还在继续。 最后,梅丹理透露说,他正在做中英文当代诗人的一个选本,已翻译了将近一半。 诗人、翻译家李笠专访 李笠简介 李笠,诗人,翻译家。 生于1961年上海。 1979年考上北京外国语学院瑞典语系,1983年被分配到《人民画报》社工作,1988年秋定居瑞典,1988至1992年在斯德哥尔摩大学读瑞典现代文学。1989年出版用瑞典文写的诗集《水中的目光》,以后又发表四部诗集:《时间的重量》(1990)、《逃》(1994)、《归》(1995)、《栖居地是你》(1999)。除写诗外,他还翻译了大量的北欧诗歌。其中包括2004年获“新诗界北斗星奖”的瑞典诗人特朗斯特罗姆的诗全集。还制作了一系列风景配诗电视短片,其中有5部先后在瑞典电视台播出。 诗人、翻译家李笠最近应上海大学文学院之邀做为期3个月的客座教授,给本科生讲北欧的易卜生、斯特林堡、特朗斯特罗姆、索德格朗等作家。 关于北欧文学 李笠说起北欧文学如数家珍:“索德格朗,是北欧的艾米妮·狄金森,我曾于90年代翻译了女诗人格朗的《玫瑰与阴影》诗选集,她是北欧现代诗的先驱,作品深受尼采的影响。特朗斯特罗姆的诗歌言简意深,意象惊人。我曾翻译过他的诗全集。” “北欧诗歌冷峻,质朴,跟北欧严寒的气候不无关系,一律的针叶林,没有巨大的叶子、繁华的花果,令人想到宜家家具的款式:朴素、简洁,没有所谓哗众取宠的色彩和线条。北欧文学大都表现孤独、死亡,没有缠绵的东西;表现手法质朴、具体。像特朗斯特罗姆的诗,一句是一句,扎实、精准,没有华丽的词藻、多余的字词。” 当代瑞典诗坛情况,李笠说比中国的诗坛冷清的多,写诗的人很少,女的比男的多些。内容和形式都还在后现代的影子里,有一种类似皇帝新衣的语言试验、一种拼凑的东西、阳痿的东西。好诗人,如特朗斯特罗姆这代人正在消亡。 关于母亲的诠释 他还说,“今年九月将出版我瑞典文写的精装本诗集《源》。它是以母亲为主题,具有东方文化的色彩,对什么是母亲进行探讨,除了自己的经验、具体的现实,还作了形而上的思考。” 李笠的言说不无耸人听闻,他说,“其实母亲是个很复杂的东西, 它既是哺乳者,也是吸血鬼;是牺牲品,也是占有者;是奴隶,也是暴君;是天使,也是魔鬼等等;但中国人对母亲的看法更多出自前者。中国男人对母亲都有一种近似宗教膜拜或依赖;我曾看过洛夫《血的再版》,写儿子对母亲的感情很到位,可谓是东方母子情之范本。但这首诗仅仅停留在“血的再版”的现象上。母亲还是那个千年前母亲,是苍松、家、温暖等等;儿子依旧是那个把星空当作母亲、永远长不大的痛哭流涕的孩子。诗中情大于思、主观大于客观。很难让人看到泪雾背后的母亲。诗人因此丢失了作为语言和思的主体的价值。” 关于中国现代诗 谈起中国现代诗,久在瑞典的他说了解不多。他说:“在网上看到一些,形式很多,表现技巧也挺好,但读来让人耳目一新,让人惊喜的诗作很少。诗歌不仅仅是技巧的事,它还需要思想,新角度。总的感觉是太‘轻’,是不是与这个时代有关,生活快了,节奏也快了。现在重复的诗太多,读十首诗大同小异,应该把十首弄成一首。一首好诗应该有深度、耐读。我认为好诗要读三遍以上才读懂,至少两遍!一遍就让人看懂或读懂,那一定是很糟糕的东西。” 关于“天问诗歌公约” 于是聊起“天问诗歌公约”。他说,“在网上看到去年闹得沸沸扬扬的梨花体。他记得一句:‘我做的馅饼是全世界最好吃的。’这不是诗歌。它的产生与现代生活的喧嚣、浮华有关,是对高频率手机依赖的结果,这句话既缺少短信的信息,又没有短信的智慧。这无疑是诗人自暴自弃的悲剧。诗人应该是精神生活的代言人——哪怕他(她)整天在在馅饼里翻滚!当然 ‘天问诗歌公约’很像一个体制,或确切地说,像一道皇帝下的昭书!艺术是自由的,这种自上而下的命令式的形式的出现是一件可笑、荒唐的事。它应该产生在封建专制时代。”  |