我感觉到了一阵无意识的颤栗,就好像什么东西搅动了我,我半梦半醒。那些文字背后潜藏着遥远、奇特又美丽的东西,即便我能领会,它也必定远超古英语的表达范畴。

——约翰·罗纳德·瑞尔·托尔金(牛津大学历史学教授,《魔戒三部曲》、《霍比特人》作者——译注)

杨紫琼和法拉利前CEO JeanTodt

杨紫琼和法拉利前CEO JeanTodt 索罗斯

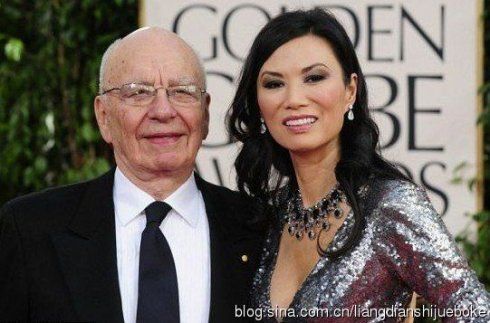

索罗斯 默多克与邓文迪

默多克与邓文迪 Aviv Nevo与章子怡

Aviv Nevo与章子怡 Woody Allen与宋仪

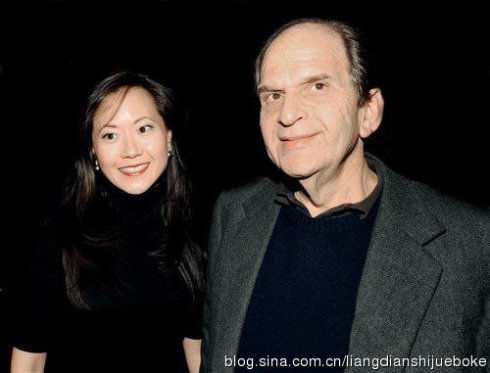

Woody Allen与宋仪 Angela Chao(赵安吉)和BruceWasserstein

Angela Chao(赵安吉)和BruceWasserstein| 欢迎光临 教师之友网 (http://jszywz.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |